経営サポート

高卒採用に注目!採用の4つのルールと注目・応募を増やすコツ

- 更新日:2024/06/10

- 投稿日:2024/06/10

深刻化する人手不足と採用の困難化を背景に、高校生の新卒採用に注目が集まっています。これから高校生の新卒採用を積極的に行いたい企業も多いのではないでしょうか。 ただし、高校生の新卒採用にはいくつかのルールがあるため注意が必要です。本記事では、高校生の新卒採用が注目されている理由とともに、ルールの範囲内で効果的な採用活動を進めるためのコツをご紹介します。

高校生の採用に注目が集まる理由

厚生労働省の「令和5年度『高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況』取りまとめ(9月末現在)」によると、2023年9月末時点での2024年3月卒の求人倍率はこれまで過去最高だった1992年3月卒の3.34倍を超える3.79倍となりおよそ30年ぶりに記録が更新されるなど、高校新卒の採用には近年多くの企業が注目しています。

高卒新卒者への求人が増加している背景には、深刻化する人手不足と採用の困難化があることから、今後も採用に関するニーズは伸びていくことでしょう。また、高校新卒は大卒採用などに比べ、コストや育成においてもメリットがあります。

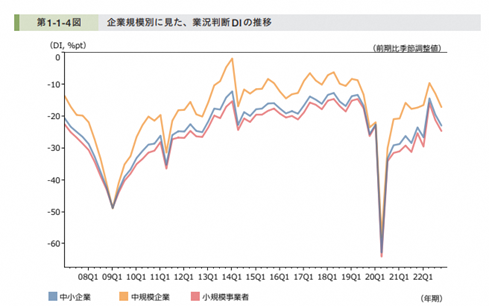

資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」(注)1.景況調査の業況判断DIは、前期に比べて、業況が「好転」と答えた企業の割合(%)から、「悪化」と答えた企業の割合(%)を引いたもの。

2.ここでは、中小企業とは中小企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中小企業者」、小規模事業者とは中小企業基本法第2条第5項の規定に基づく「小規模企業者」、中規模企業とは中小企業から小規模事業者を除いた企業をいう。

出典:中小企業庁「中小企業白書2023」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap1_web.pdf

中小企業庁の「中小企業白書2023」では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きく落ち込んだ業況は回復傾向にあるものの、原材料の高騰に加え、人材不足の影響により直近では低下していることが指摘されました。

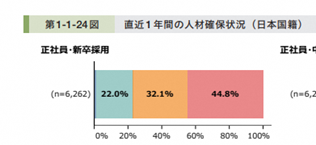

出典:中小企業庁「中小企業白書2023」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap1_web.pdf

同じく「中小企業白書2023」によると、人手不足への対応方法として、「正社員採用」や「パートタイマーなど有期雇用社員の採用」を選択する企業が多いものの、直近1年間の人材確保状況では、新卒の正社員を採用していない企業、あるいは不足している企業が多くあることがわかります。

高卒採用はコストが低い傾向にある

高卒採用の募集活動は、ハローワークを通じて行います。また、後述する「一人一社制(複数応募禁止)」ルールがあることから、大卒採用のように複数の求人広告に出稿して広く募集を行わないことが一般的です。

これらの理由により、大卒採用と比較して、高卒採用のコストは低い傾向にあります。高卒採用は、コストを抑えながら正社員の新卒採用を増やしたい企業にマッチする採用方法といえるでしょう。

高卒新卒は長く活躍する人材として育成できる

人手不足解消のためには、より多くの人材を採用するだけでなく、自社で活躍する人材を育成する視点も重要です。高卒採用で確保した人材は、大卒採用の人材よりも数年早く社会人として活躍します。また、早い段階から責任のあるポジションに就く可能性もあります。若手人材が不足している企業や、若手人材に長期的に活躍してほしい企業は、高卒採用に目を向けることで人手不足解消のベースづくりに着手できるでしょう。

一方で、高校新卒の採用時には注意したい点があります。それは早期離職率の高さです。厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査」を見ると、「初めて勤務した会社での勤続期間」は、高校新卒の27.4%が1年未満に退職していることがわかります。つまり、採用した高校新卒の約3人に1人は1年未満というごく短期間で退職に至っているのです。

このような事態が起こる背景には、ミスマッチがあると考えられます。同調査では、高校新卒が「初めて勤務した会社を辞めた主な理由」として、「人間関係がよくなかった(29.0%)」「労働時間・休日・休暇の条件が良くなかった(28.7%)」「賃金の条件がよくなかった(26.1%)」などが挙げられています。人間関係や条件面でのミスマッチによって、多くの人材が退職を選択していることがわかります。

採用した高校新卒を将来にわたって活躍する人材に育てるためには、ミスマッチを防ぎ定着率を向上させることが大切です。

高校生の新卒採用4つのルール

高校生の就職活動においては、応募した学生が学業を優先しながら適正な職業選択を行えるように、行政、学校組織、主要経済団体による採用活動のルールが定められています。

ここからは、高卒採用をするうえで必ず知っておきたい4つのルールをご紹介します。

高卒採用のルール①「一人一社制(複数応募禁止)ルール」

「一人一社制(複数応募禁止)ルール」とは、指定校求人において、学校の推薦を受けて企業に応募する場合、応募解禁日から一定期間の応募は一人一社までと定めたルールのことです。

このとき、企業は単願での応募を求め、学校側は推薦数を制限し学生に就職をあっせんします。一人一社制ルールでは、応募した学生に内定が出なかった場合に、他の企業に応募できるようになります。

ただし、地域によっては一人一社制ルールではない場合がある点に注意が必要です。また、昨今の就職活動の状況には見合わないとして、見直しが検討されているルールでもあります。

一人一社制ルールがあることで、学生は就職活動にかける時間や労力が軽減され、学業に専念できるとされています。学校が就職をあっせんするため、学生からの企業の信頼性も高まる傾向にある点もメリットです。

高卒採用のルール②「全国高等学校統一応募書類」

高卒採用においては、選考に用いる応募書類も定められています。応募書類は、文部科学省、厚生労働省および全国高等学校長協会との協議のうえ作成された「全国高等学校統一応募書類」以外のものを求められません。

これは、応募者の適性・能力に基づく就職差別のない公正な採用選考が行われるように作られたものです。統一応募書類は適宜見直し・改訂が行われているため、最新の様式を用いるように注意しましょう。

高卒採用のルール③「企業から直接の説明は禁止(直接の交渉禁止)」

高卒採用では、企業が学生と直接連絡することを原則として禁止するルールが設けられています。このルールにより、企業は学生に対して、電話やメールでの連絡を行うこともできません。職場見学や面接の日時、合否連絡などは学校を通じて行います。

高卒採用のルール④「指定校求人の3倍ルール」

指定校求人においては、「募集人数に対して3倍の数まで高校を指定できる」という暗黙のルールがあります。

このルールにより、学校側は公開求人よりも指定校求人を学生に薦める傾向にあります。

このルールを超える4以上の高校を指定しても違反にはなりません。また、地域によっては3倍ルールが存在しない場合があります。企業の採用担当者は、地域の慣習を把握したうえで求人を出すようにするとよいでしょう。

注目を集め応募を増やす!高校新卒募集のコツ

このように厳密なルールや暗黙のルールが存在している高卒採用において、企業はどのようにして学生に対するPRを行えばよいのでしょうか。ここからは、高卒採用で使える3つの採用手法について詳しくみていきましょう。

高卒採用でも学生とつながれる説明会に参加する

前述したとおり、高卒採用においては各種連絡を直接学生に行えないルールが存在しています。また、3倍ルールが存在する地域では、より多くの学校に自社の事業内容や求人情報、魅力などを届けることが難しい現状があります。

そこで活用したいものが、合同企業説明会です。高校生むけの合同企業説明会は、各地域で行政が実施しているほか、民間企業が実施しているものもあります。

高校生向けの合同企業説明会への参加により、多くの学生に自社を認知してもらえる可能性があります。

SNSの活用

学生の利用者も多い媒体を活用して自社の取り組みや魅力をこまめに発信する方法もあります。

若年層が利用する媒体には、YouTubeなどの動画共有サイトを含むSNSのほか、ニュースサイト、ニュースアプリがあります。

SNSへの登録や投稿には費用が発生しないため、採用コストを抑えながら新たに高卒採用に取り組みたい企業でも活用しやすい手法です。動画共有サイトを含むSNSでの広告出稿も考えられます。ただし、SNSにはリスクも存在しています。SNSを活用する際には、投稿を担当する社員に対して、SNSに関するリテラシー教育を実施するとよいでしょう。人手不足やノウハウ不足などの課題がある場合には、SNS採用を代理で行ってくれる専門業者に依頼することも一つの方法です。

自社サイトの活用

コーポレートサイトに、高校生向けの情報を掲載するページを作る方法もあります。この場合、採用サイトを新たに構築するよりも低コストでPRを行える利点があります。

より学生が興味を持ちやすいコンテンツを作りこみ、親しみやすいデザインにしたいなどの希望がある場合には、コーポレートサイトではなく採用サイトを作るほうがよいでしょう。採用専用のサイトを作ることで、情報をわかりやすく整理できます。また、アクセスデータから自社に興味を持っている学生を分析することで、次の採用活動につなげられることもメリットです。

採用のためのページやサイトを作る場合には、企業の信頼度の向上や具体的な業務内容、条件を伝えるよう意識することも重要です。これらの取り組みにより、求職者が採用後に働く自身の姿を具体的にイメージできるようになり、採用後のミスマッチを低減する効果が見込めます。

効率的な採用活動のすすめ

これから高卒採用に取り組む企業は、厳しいルールに沿って、さまざまな採用活動を進めなければなりません。

限られた人員で採用活動を行っている場合、新たな手法に取り組むことが難しいケースもあるでしょう。より効率的に採用活動を進めたい企業は、高卒採用を支援するサービスの利用を検討してみましょう。

伴走型の採用支援で企業をサポートする「ジョブドラフト」

東京海上日動が提供する「ジョブドラフト」は、高卒採用のノウハウがない企業さまも安心して採用活動を行えるよう、さまざまな方法で支援するサービスです。

ジョブドラフトでは、企業さまに寄り添い、採用を実現します。スケジュールの管理、効果的な求人票の作成、学校へのPR手法など、独自の採用ノウハウに基づいたカスタマーサポートをご用意。

学校とのやり取りを支援する代行活動や、高校生に直接PRできるイベントの実施、採用パンフレットや動画などのツール制作も行います。

「高卒採用を始めたいけれど、何から手を付けてよいのかわからない」と悩んでいる企業さまは、以下のバナーから詳細をご覧ください。

こんな課題でお困りの方へ

●高卒採用の始め方が分からない、ノウハウがない

●若手人財が不足している

●職場や仕事の魅力を伝える採用ツールが無い

●採用活動に手間がかかり負担になっている

貴社の課題を解決する

幅広い

サポートツールが揃っています。

人材育成やセキュリティ情報など運営に関わることから、災害復旧や事故対策まで皆様のお役に立てるソリューションをご提供します。

-

資金対策

-

人材確保

・育成 -

労務

・働き方 -

生産性向上

・DX -

事業承継

-

自然災害

・事業継続 -

海外展開

・事業拡大 -

脱炭素

・GX

※一部有料のものもございます。