経営サポート

人材定着を助成金でサポート!育児休業等支援コースの完全ガイド

- 更新日:2025/05/21

- 投稿日:2025/05/21

共働き世帯が増加する昨今、家庭と仕事の両立は子育て世代にとって大きな課題となっています。その両立を実現するには、勤務先である職場の支援が必要不可欠。しかしながら、限られた人材で運営する中小企業にとって、万全のサポート体制を整えることは簡単ではありません。そこで国では、従業員の育休・介護などの就業環境を整備する企業に対し、両立支援等助成金の支給を始めました。今回は、育児休業の取得・復職の支援に取り組んだ企業を対象にした育児休業等支援コースについてご紹介します。

育児休業等支援コースとは?

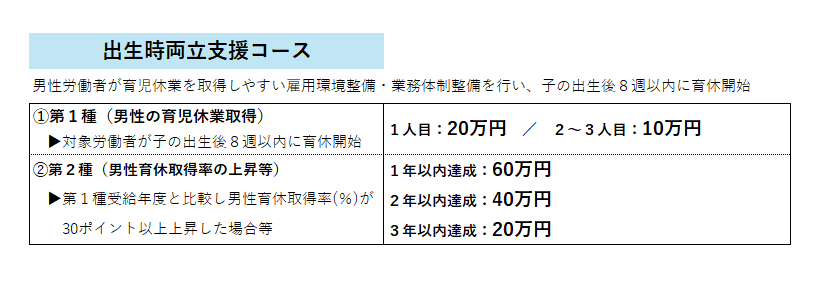

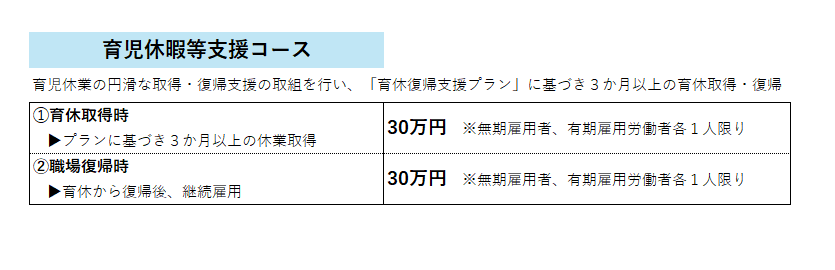

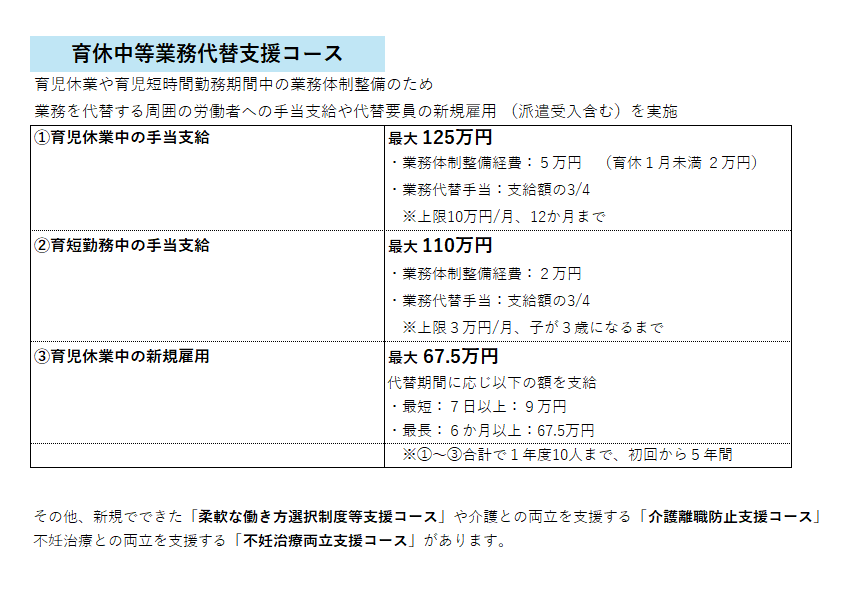

両立支援助成金の中でも育児休業に関するコースは3つありますが、企業で最も選ばれているのは育児休業等支援コースです。各コースの概要と支給額は以下の通りです。

(※厚生労働省「2024年度の両立支援等助成金の概要」をもとに東京海上日動にて作成)

出生時両立支援コースは男性の育児休業取得の促進、育休中等業務代替支援コースは業務を代替する職員に手当を支給した場合が対象となるため、男女問わず育休取得・復職を促す育児休業等支援コースは1番ベーシックなコースといえるでしょう。

助成金を活用した中小企業の声

実際に両立支援助成金を活用した企業からは、以下のような声が寄せられています。

これらの声から分かるように、両立支援助成金は従業員満足度の向上や雇用の安定にも効果的であることが伺えます。育児休業の取得率は求職者の職場選びの基準にもなるため、優秀な人材を確保するには早期に制度を整えましょう。

育児休業等支援コースの概要

企業が助成金を受給する条件は、主にこちらの3点です。

● 中小企業事業主であること

● 育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って育児休業取得・復職をサポートすること

● 実際に労働者が育児休業を取得・復職すること

プラン作成時は育児休業の取得を希望する労働者と面談を実施します。本人の希望等を確認して結果を記録することも要件となっており、労働者に寄り添った対応が求められていることも特徴といえるでしょう。

育児休業等支援コースの助成額

育児休業等支援コースでは、育休取得時と職場復帰時にそれぞれ30万円が支給されます。申請可能な人数は、1事業主につき有期雇用者・無期雇用者各1名ずつの最大2名です。また、育児休業等に関する情報公表した場合は、1回のみ2万円が加算されます。

育児休業取得の現状

出産後の就業継続率は年々増加しているものの、2015〜2019年時点で出産を機に退職した女性の割合は約3割。「勤務先が育児との両立を支援する雰囲気がなかった」「時短勤務や残業免除などの制度が整っていなかった」など、職場の支援不足を理由に退職した方も見受けられます。

国は2023年4月に育児・介護休業法を改正。常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業の取得状況を1年に1回公表することが義務付けられました。その結果、男性育休等取得率は46.2%、男性の育休等平均取得日数は46.5日となり、男性の育児休業取得率は改善傾向にあります。

(※参考:厚生労働省イクメンプロジェクト「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査(速報値)」)

しかしながら、従業員数の限られた中小企業では、育児休業制度の整備に一歩遅れをとっています。この状況を改善しようと考えている企業におすすめしたいのが、今回ご紹介する両立支援等助成金の育児休業等支援コースです。

育児休業等支援コースの申請方法

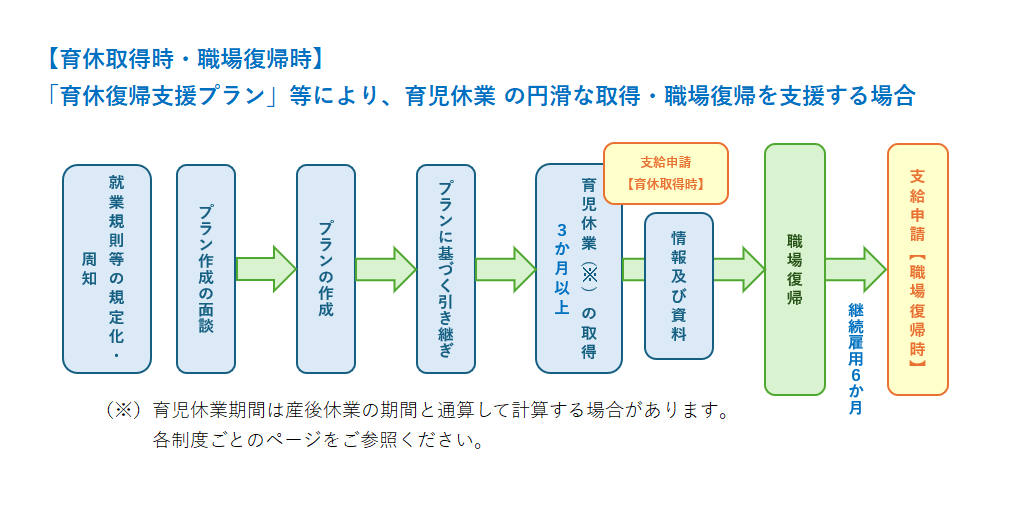

両立支援助成金は、コースによって申請方法が異なります。育児休業等支援コースを希望する場合は、以下の流れで申請を実施してください。

(※1)

就業規則等の規定化・周知は、対象となる労働者が休業に入る前日までに実施しなければなりません。社内報や就業規則の改定など、明文化された文書等で従業員に共有しましょう。

事前の面談は、申請書類として定められた面談シートに記録します。その後、厚生労働省が提示する「育休復帰支援プラン策定マニュアル」に基づいて、面談結果を反映させたプランを作成してください。

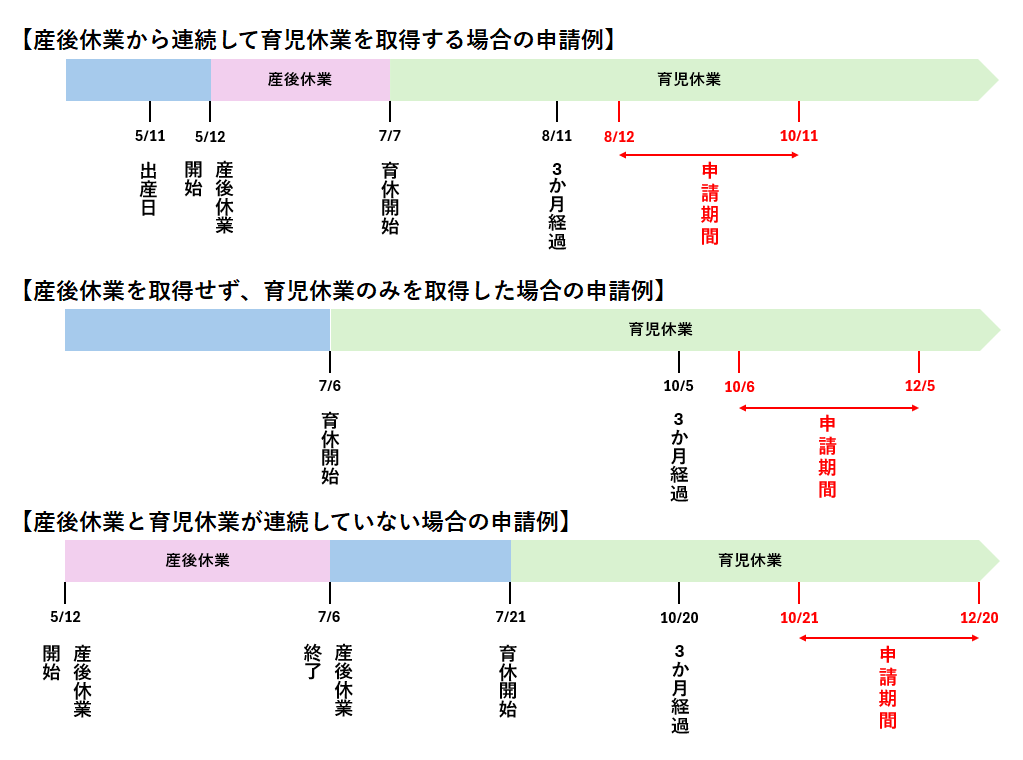

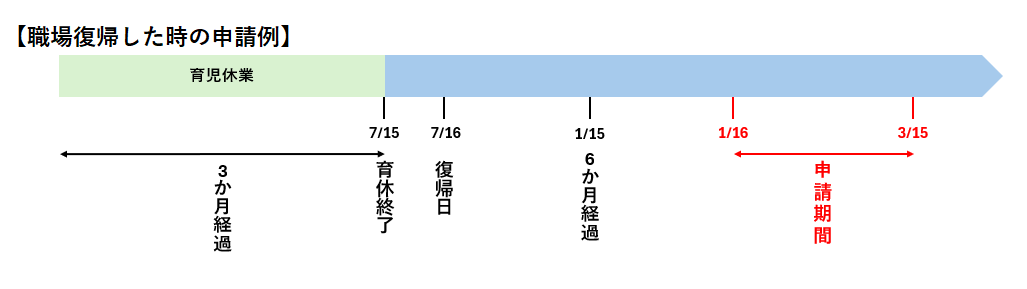

育休取得時の申請期限は産後休業開始日もしくは育児休業開始日より3か月後の翌日から2か月以内、職場復帰時の申請期限は育児休業終了日翌日より6か月後の翌日から2か月以内です。

(※2)

(※3)

(※1~3:厚生労働省・都道府県労働局「両立支援等助成金支給申請の手引き(2024(令和6)年度版)」をもとに東京海上日動にて作成)

また、申請時は支給申請書・支給要件確認申立書・面談シートの他、以下の写しも必要です。

● 育休復帰支援プラン

● 従業員への周知日が分かる書類

● 対象労働者の雇用契約書や労働条件通知書

● 子の出生を証明するもの(母子手帳や住民票など)

● 支払方法・受取人住所届

(※一部抜粋)

上記はあくまでも必要書類の一部で、育休取得時には15種類以上の書類を提出します。職場復帰時の申請にも約10種類の書類が必要になるため、詳細は厚生労働省のホームページから改めて確認してください。

助成金の申請は専門家へ相談しよう

育児休業等の制度をこれから整備する企業にとって、両立支援助成金は見逃せない内容です。しかし、有期雇用者が少ない、従業員のほとんどが男性など、企業の状況によっては別のコースが適している可能性もあります。

とはいえ、助成金に関する知識の習得や実際の申請にはかなりの時間を要するため、効率を重視するなら専門家に相談することがおすすめです。「自社に最適なコースがわからない」「最高受給金額を把握したい」という方は、その場で受給金額を自動診断できるJシステムをぜひご利用ください。

貴社の課題を解決する

幅広い

サポートツールが揃っています。

人材育成やセキュリティ情報など運営に関わることから、災害復旧や事故対策まで皆様のお役に立てるソリューションをご提供します。

-

資金対策

-

人材確保

・育成 -

労務

・働き方 -

生産性向上

・DX -

事業承継

-

自然災害

・事業継続 -

海外展開

・事業拡大 -

脱炭素

・GX

※一部有料のものもございます。