経営サポート

従業員や取引先、技術などを守るためにも後継者問題に取り組もう

- 更新日:2025/05/21

- 投稿日:2025/05/21

少子高齢化の今、看過できない問題に「経営者の高齢化と後継者不足」が挙げられます。地域経済を支える中小企業・小規模企業者の経営者の高齢化と後継者不在による廃業は、多くの人と経済に影響を与える可能性があるものです。このような中で、後継者問題を解決する手段の一つとして「M&A」に注目が集まっています。 本記事では、後継者問題を解決するM&Aとは何か、その特徴や留意点などについて解説します。

- この記事でわかること

看過できない中小企業の後継者不在問題

譲渡企業の目的として、とくに注目すべきものに後継者不在問題があります。中小企業庁が公表する「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」では、2019年時点で2025年までに平均引退年齢の70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人になると推計されています。また、中小企業庁の「2024年版中小企業白書」によると、中小企業の後継者不在率は2018年以降減少傾向にあるものの、2023年時点でも54.5%となっており、半数近くの企業で後継者が不在の状況です。

この状況を放置すると、訪れるのは中小企業・小規模事業者の廃業の急増です。廃業が増えれば、多くの労働者が職を失うだけでなく、日本経済にも大きな影響を与える可能性があります。

この課題を解決する方法の一つに、M&Aがあります。後継者問題を解決する手段としてM&Aを活用することは、雇用の維持や技術・ノウハウの保護にもつながるのです。

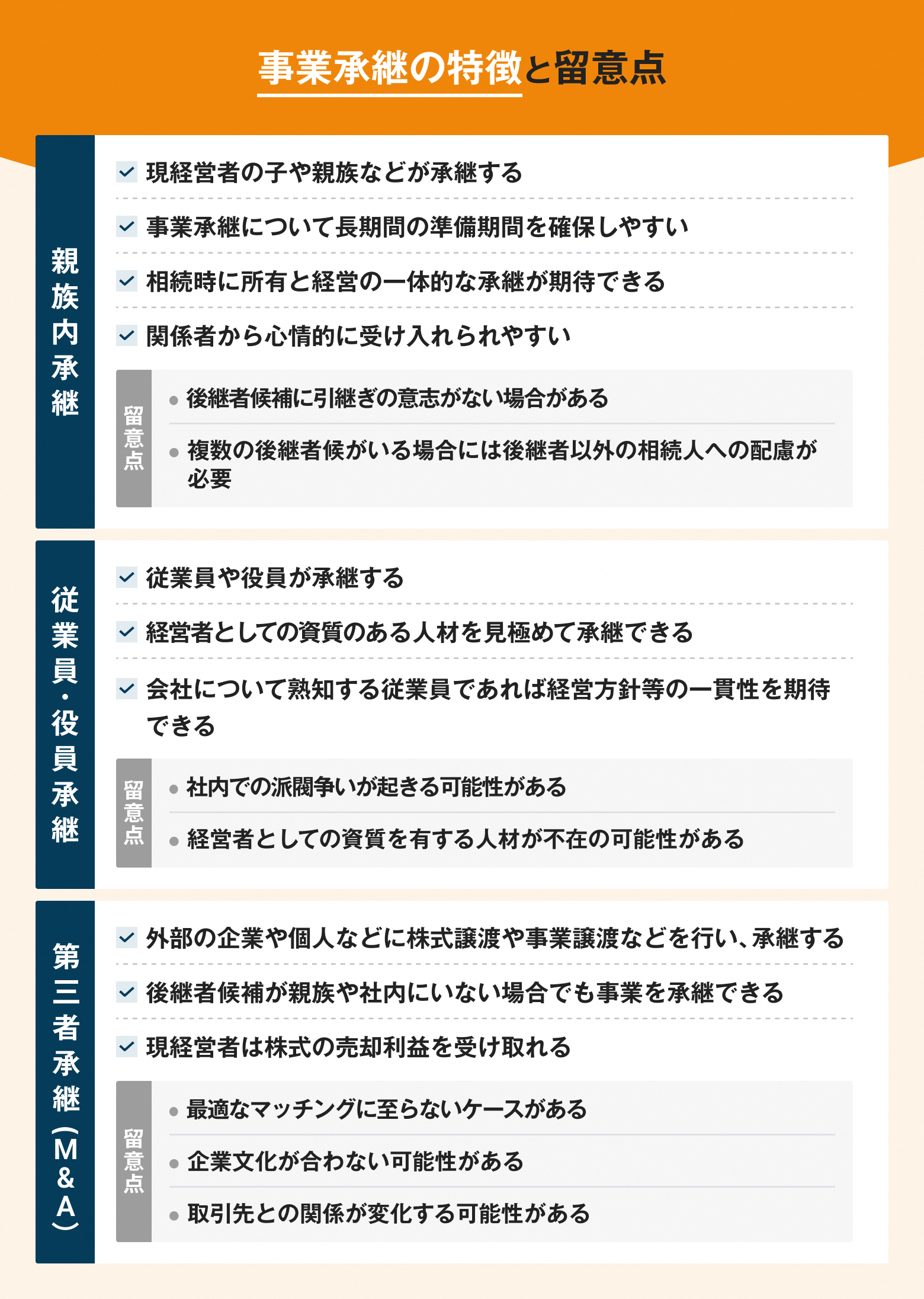

事業承継の特徴と留意点

事業承継の方法としては、親族に承継する「親族内承継」、従業員などに承継する「役員・従業員承継」に加え、社外に引き継ぐ「第三者承継(M&A)」があります。

第三者承継であれば、親族や社内に適任者がいない後継者不在の場合でも企業・事業を存続させられます。親族内承継、役員・従業員承継と第三者承継にはどのような違いがあるのか、それぞれの特徴について見ていきましょう。

現経営者の子どもや親族に会社を引き継ぐ親族内承継は、取引先などステークホルダーからの理解を得られやすいほか、事業承継までの準備期間を長く確保しやすいこと、相続によって財産や株式を後継者に移転しやすいなどの特徴があります。

役員や従業員への事業承継では、社内をよく知る人材が経営を引き継ぐためステークホルダーからの理解も得られやすく、経営方針や企業文化を変えることなく企業を存続できることが特徴です。

しかし、親族内承継、役員・従業員承継のそれぞれでは、後継者不在問題の解消を図れないケースも少なくありません。親族や従業員で会社を引き継ぐ意思のある者がいない、経営者としての資質を有している人材がいないなどの課題がある場合も多いためです。

では、M&Aにはどのような特徴があるのでしょうか。詳しくは次項より解説します。

後継者不在問題を解決するM&A

M&Aとは、「MergersandAcquisitions」の略で、2つ以上の企業が合併し1つになる、あるいは企業が他企業を買収することを意味する言葉です。一般的に、M&Aは合併・買収などにより企業の資本関係の変化をともなうものを指します。ただし、資本参加や合弁会社、共同開発研究といった資本の移動をともなわない業務提携などもM&Aと表現することがあります。

M&Aには、次のような特徴と留意点があります。

M&Aの特徴

M&Aにより廃業を防ぐことで、譲渡企業・譲受企業がメリットを得られるだけでなく、従業員や取引先にも影響を与えることなく事業を継続できることが特徴です。

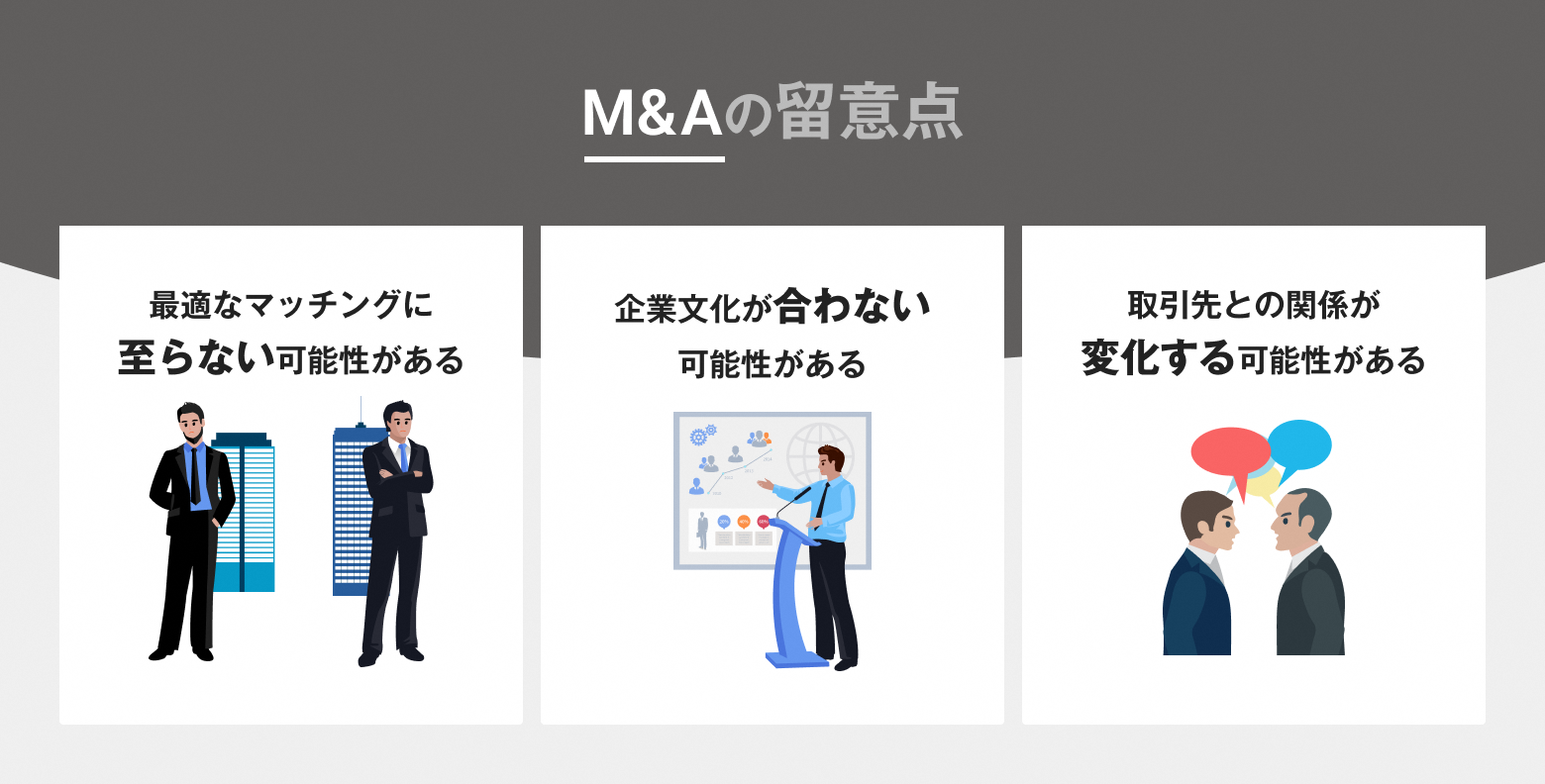

M&Aの留意点

M&Aでは、次のような点に留意する必要があります。

M&Aによる譲渡を実施しようとしたとき、想定していた金額で買い手がつかない、条件の変更を求められるなどのケースもあります。譲渡を検討する際には、相手先に求める条件を洗い出し、その中で「譲れないもの」「場合によっては変更に応じられるもの」などの優先順位をつけるようにしましょう。

また、異なる企業で働いていた人同士が同じ企業で働くようになると、働き方や評価の方法、価値観の違いなどで戸惑いが生じることも少なくありません。場合によっては、従業員からの反発や離職を招くこともあるでしょう。企業を選定する際には、事業内容や規模に加え、企業文化や経営方針、従業員の特徴についてもリサーチし、自社の文化とマッチする会社かを見極めることが大切です。

取引先との関係においては、M&A後の契約解除などによる関係悪化も想定されます。これを防ぐために、「チェンジオブコントロール(COC)条項」を契約に含めましょう。チェンジオブコントロール(COC)条項とは、経営陣の変更が発生する場合に、取引先への対応について商取引の契約書に記載される項目のことです。この条項により、経営権が変更される際に、取引先に対する事前通知や承諾が必要となり、取引先は経営権の変更後に不利益が生じる可能性があると判断した場合に、取引契約を解除できるようになります。

M&Aへの取り組みの第一歩は「相談」から

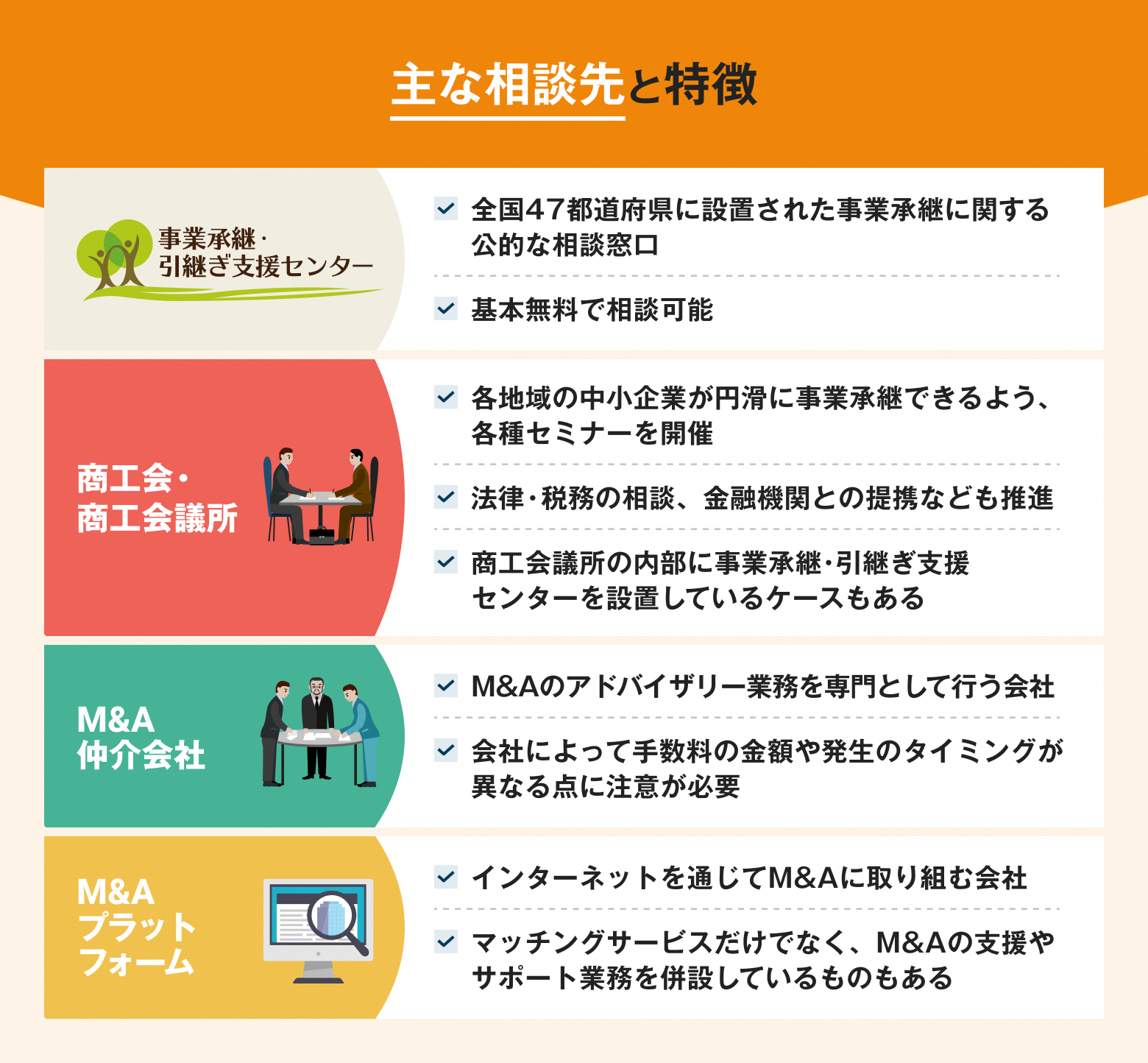

これからM&Aに取り組もうとしても、疑問や不安が多く、何から手を付けてよいのかわからない経営者もいるでしょう。M&Aに関する知識やノウハウをほとんど有していない状態で、企業に関する情報をリサーチしてマッチング相手を見つけることは困難です。

そのような場合には、M&Aを支援する企業や機関に相談することをおすすめします。主な相談先には次のような企業・機関が挙げられます。

M&Aも含めたさまざまな方法での事業継続を考えている場合、公的機関である「事業承継・引継ぎ支援センター」の利用が考えられます。基本無料で相談できることに加え、親族内への承継、第三者への引継ぎなど、中小企業の事業承継に関するさまざまな相談に対応している機関です。商工会や商工会議所が行う事業承継に関するセミナーへの参加も、事業承継に関する疑問の解消に役立つでしょう。

後継者問題の解決の手段としてM&Aを本格的に検討している場合には、M&A仲介会社やM&Aプラットフォームを活用する方法があります。

M&Aの専門知識とノウハウを有する仲介会社への依頼は、相手先企業の選定からM&Aの成立までを安心して任せられることが利点です。しかし、手数料の金額や手数料発生のタイミングが会社によって異なる点に注意しましょう。インターネットを通じてM&Aに取り組むM&Aプラットフォームでも、M&Aの支援やサポート業務を行うものがあります。譲渡企業と譲受企業のマッチングだけでなく、M&Aの支援も行うプラットフォームを活用することで、相談にかかる時間の短縮や円滑なM&Aの実現が期待できます。

従業員や取引先、技術などを守るためにも後継者問題に取り組もう

後継者が決定していない企業は、自社の将来を見据えて早期に後継者問題に取り組む必要があるでしょう。その一歩として、事業承継に関する相談を公的機関や企業に行うことを検討してみましょう。

M&Aプラットフォームのバトンズでは、M&Aの成約を支援するため、安価な利用料でM&Aをサポートしています。交渉の各ステップで必要となる契約書草案の様式・ひな形の無料提供や専門スタッフによるサポート、秘密厳守、匿名での交渉も可能です。

M&Aを検討している経営者の皆さまは、まずはM&Aプラットフォームのバトンズを閲覧・利用してみてはいかがでしょうか。

貴社の課題を解決する

幅広い

サポートツールが揃っています。

人材育成やセキュリティ情報など運営に関わることから、災害復旧や事故対策まで皆様のお役に立てるソリューションをご提供します。

-

資金対策

-

人材確保

・育成 -

労務

・働き方 -

生産性向上

・DX -

事業承継

-

自然災害

・事業継続 -

海外展開

・事業拡大 -

脱炭素

・GX

※一部有料のものもございます。